PANORAMA HISTÓRICO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

No início da década de 1950, Getúlio Vargas retorna ao poder eleito de modo legal. Ocupou a presidência até 1954, ano em que se suicidou. Em 1956, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência e executou seu Plano de Metas. O auge dos anos J.K. dá-se com a inauguração de Brasília (1960) e sua revolucionária arquitetura, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

Após polêmicas nos governos de Jânio Quadros (1961) e de João Goulart (1961-1964), a tomada do poder pelos militares (1964) deu início a um longo processo ditatorial no Brasil.

Em meio a tantas mudanças, a arte feita no período só poderia ser diversa, recheada por tendências múltiplas, criativas e originais.

CONCRETISMO

Por volta de 1950, surgiu em São Paulo um grupo de jovens poetas que se mostravam empenhados em experiências que levassem avante o espírito revolucionário dos modernistas de 22, espírito este abandonado pelas tendências restauradoras surgidas com a “Geração de 45”. Esses poetas eram Décio Pignatari (1927), Haroldo de Campos (1929-2003) e Augusto de Campos (1931).

A poesia concreta estava intimamente associada ao movimento de boom desenvolvimentista que levanta o país nos anos 50, simbolizado exemplarmente pelo plano de criação de Brasília, uma nova cidade idealizada como centro do poder, matematicamente situada no centro geográfico do país. Basta recordar que o principal texto da poesia concreta, publicado em 1958, tem o título “Plano Piloto para Poesia Concreta”, assinado por Augusto de Campos (1931), Haroldo de Campos (1929-2003) e Décio Pignatari (1927-2012). É uma citação direta e assumida do “Plano Piloto para a Construção de Brasília”, elaborado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

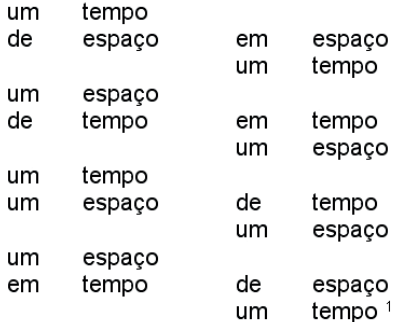

Influenciados por realizações da literatura internacional do século XX (a poesia de Ezra Pound e E.E. Cummings, a prosa de James Joyce) e interessados no desenvolvimento que se notava em outras artes (sobretudo as tendências construtivistas na música e nas artes plásticas), deram às suas experiências um sentido de vanguarda que os levou à formulação de uma nova forma de poesia. A poesia concreta não utiliza mais o verso (a linha como unidade de ritmo e sentido), mas sim palavras distribuídas pelo branco da página que têm o som, a forma e o sentido explorados.

No manifesto “Plano Piloto para Poesia Concreta”, publicado em 1958, os poetas elencam, entre seus precursores e influenciadores, Oswald de Andrade e João Cabral de Melo Neto (1920-1999), poeta que se filiava à Geração de 45, mas que havia criado uma “arquitetura funcional do verso” que se aproximava dos princípios do Concretismo. Assim, os poetas concretistas retomam recursos utilizados na fase heroica do Modernismo (como a concisão dos versos de Oswald) e se opõem às formas tradicionais do verso.

Para os criadores do Concretismo, o verso passava por uma “crise” que se comparava à crise do artesanato diante da Revolução Industrial, tamanho o desgaste de suas fórmulas. A partir dessa assertiva, eles apresentaram o poema-objeto, construído por meio de recursos como a disposição não linear dos vocábulos na página (ou em outros suportes), o uso do espaço em branco como produtor de sentidos, bem como a utilização de elementos visuais e sonoros. Por meio desses procedimentos procuravam “abolir a tirania do verso” e valorizar o espaço gráfico como agente estruturador do poema.

Acompanhe o texto a seguir de Augusto de Campos para entender melhor.

NEOCONCRETISMO

Em 1959, alguns artistas romperam com o movimento concretista e decidiram repensar caminhos para a arte. Contra as ortodoxias construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendiam a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade.

A arte neoconcreta mescla literatura, escultura, pintura e gravura por meio de formas, cores e movimentos. Trata-se de um convite para o público, já que o objeto artístico, segundo tal corrente estética, só existe a partir do momento em que é lido e analisado pela plateia.

(Obra de Lygia Clark.)

POESIA PRÁXIS

A poesia práxis também é uma dissidente do movimento concretista. Tal estética parte do princípio de que a “palavra é uma célula do discurso” e, sendo assim, o texto-práxis valoriza os vocábulos dentro de um contexto extralinguístico.

Mário Chamie, Mauro Gama, Yone Gianetti Fonseca, Armando Freitas Filho e Antônio Carlos Cabral. Para esses autores, o leitor seria capaz de articular o poema para recriá-lo.

Acompanhe o poema a seguir de Mário Chamie.

AGIOTAGEM

Um

Dois

Três

o juro: o prazo

o pôr / o cento / o mês / o ágio

p o r c e n t a g i o.

dez

cem

mil

o lucro: o dízimo

o ágio / a mora / a monta em péssimo

e m p r é s t i m o.

muito

nada

tudo

a quebra: a sobra

a monta / o pé / o cento / a quota

h a j a n o t a

agiota.

POESIA MARGINAL

Na década de 1970, alguns poetas não tinham espaço para publicar seus textos no mercado editorial e se aventuraram em um caminho independente. Eram os próprios escritores que faziam cópias de seus textos e os distribuíam em locais públicos, por isso, também são chamados de geração mimeógrafo.

Tal movimento é formado por jovens autores universitários e, por essa razão, a linguagem caracteriza-se pela coloquialidade, assumindo também um tom jocoso. Seus textos tratam dos mais variados temas, desde questões prosaicas até críticas ao governo ditatorial.

Destacam-se os nomes de Paulo Leminski, Ana Cristina Cesar, Chacal e Cacaso. Leia o texto de Chacal a seguir para entender melhor.

PREZADO CIDADÃO

Colabore com a Lei

Colabore com a Light

mantenha luz própria.

TROPICÁLIA

Trata-se de um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do cantor-compositor Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério Duprat.

Seguindo a melhor das tradições dos grandes compositores da Bossa Nova e incorporando novas informações e referências de seu tempo, o Tropicalismo renovou radicalmente a letra de música. Letristas e poetas, Torquato Neto e Capinan compuseram com Gilberto Gil e Caetano Veloso trabalhos cuja complexidade e qualidade foram marcantes para diferentes gerações. Os diálogos com obras literárias como as de Oswald de Andrade ou dos poetas concretistas elevaram algumas composições tropicalistas ao status de poesia. Suas canções compunham um quadro crítico e complexo do país – uma conjunção do Brasil arcaico e suas tradições, do Brasil moderno e sua cultura de massa e até de um Brasil futurista, com astronautas e discos voadores. Elas sofisticaram o repertório de nossa música popular, instaurando em discos comerciais procedimentos e questões até então associados apenas ao campo das vanguardas conceituais.

Sincrético e inovador, aberto e incorporador, o Tropicalismo misturou rock com bossa nova, mais samba, mais rumba, mais bolero, mais baião. Sua atuação quebrou as rígidas barreiras que permaneciam no país. Essa ruptura estratégica aprofundou o contato com formas populares ao mesmo tempo em que assumiu atitudes experimentais para a época.

Leia com atenção a canção seguinte de Caetano Veloso e, se possível, escute-a para entender melhor tal estilo.

ALEGRIA, ALEGRIA

Caminhando contra o vento,

Sem lenço e sem documento,

No sol de quase dezembro,

Eu vou.

O sol se reparte em crimes,

Espaçonaves, guerrilhas.

Em Cardinales bonitas,

Eu vou.

Em caras de presidentes

Em grandes beijos de amor

Em dentes, pernas, bandeiras

Bomba e Brigitte Bardot

O Sol nas bancas de revista

Me enche de alegria e preguiça

Quem lê tanta notícia?

Eu vou

Por entre fotos e nomes,

os olhos cheios de cores,

o peito cheio de amores vãos,

Eu vou.

Por que não? Por que não?

Ela pensa em casamento.

E eu nunca mais fui à escola.

Sem lenço e sem documento,

Eu vou.

Eu tomo uma Coca-Cola.

Ela pensa em casamento.

E uma canção me consola.

Eu vou.

Por entre fotos e nomes,

Sem livros e sem fuzil,

Sem fome, sem telefone,

No coração do Brasil.

Ela nem sabe até pensei

Em cantar na televisão

O sol é tão bonito

Eu vou

Sem lenço, sem documento,

Nada no bolso ou nas mãos,

Eu quero seguir vivendo, amor

Eu vou.

Por que não? Por que não?

(Caetano Veloso)

Na canção de Caetano Veloso, há grande enumeração de imagens fragmentadas, aproximando o texto da estética cubista. Além disso, o autor cita elementos que fazem parte da cultura de massa como em “Eu tomo uma Coca-Cola” e ao fazer referência ao antigo jornal O Sol na quarta estrofe.