Durante séculos, o continente africano foi encarado pelos europeus como um local exótico e virtualmente desconhecido. A visão estereotipada dava conta de uma densa mata que cobriria cada pedaço do “continente negro”, apenas contrastando com as gigantescas áreas desérticas, com destaque para o Saara. No interior da mata, viveriam espaçadas tribos, de técnicas e hábitos extremamente rudimentares, num estágio, ao olhar europeu, de “pré-civilização”.

Essa visão da África, moldada pelos europeus ao longo de mais de quatro séculos de contato com os africanos, é carregada pelo que antropólogos e cientistas sociais denominam de etnocentrismo. Por esta expressão, podemos entender qualquer visão de mundo na qual um povo ou sociedade considera suas crenças, valores, hábitos e técnicas melhores que os de outras sociedades, e, a partir disso, olham com preconceito ou com desvalorização a cultura de outros povos.

Tal concepção levou historiadores, durante décadas, a analisar o continente africano segundo uma ótica eurocêntrica, portanto, carregada de preconceitos e juízos de valor. A África seria um continente “a-histórico”, onde o progresso seria gerado apenas pelo contato com os europeus. Nas palavras do historiador inglês Trevor-Roper, “não existe história da África, mas sim história dos europeus na África”.

Para superar tais preconceitos, foi fundamental o papel da Sociologia e da Antropologia no auxílio da História. Graças a estudos interdisciplinares, foi possível observar o continente africano sob uma ótica própria, longe dos grandes padrões explicativos europeizantes.

Uma análise mais crítica do continente africano já desfaz uma série de mitos: primeiramente, a tal “densa mata”, que abrigaria os “nativos”, seria restrita a uma parte específica do território. A África moderna, entendida entre os séculos X e XVIII, era marcada por uma grande diversidade geográfica, étnica e linguística.

O Saara dividia dois locais bem diferentes: a África “branca”, ao norte, com povos predominantemente islamizados, que travavam intensos fluxos com outras partes do continente e mesmo da Europa através de caravanas de mercadores; e a África “negra”, ao sul. Nessa, predominaria o grupo linguístico herdeiro da tradição oral Níger- congo. Esse grande grupo, e uma variante em especial, os bantos, ocupariam o sul da África, dividindo-se entre a floresta tropical e a savana, esta última predominante no continente.

Além da grande diversidade étnica e linguística, outro mito sobre a sociedade africana não encontra sustentação nas pesquisas recentes: a imagem da África de sociedades aldeãs rurais. Existiam grandes centros urbanos por todo o território africano, especialmente no litoral. Além disso, existiam mesmo alguns grandes Impérios, extremamente hierarquizados e organizados socialmente. Durante a Idade Moderna, os mais destacados eram o Império do Mali (desenvolvido às margens do Níger), o Império do Benin (na atual Nigéria), o Império do Monomotapa (atual Moçambique) e o Reino do Congo. A capital do Reino do Congo, M’banza Congo, chegou a ter mais de 100 mil habitantes.

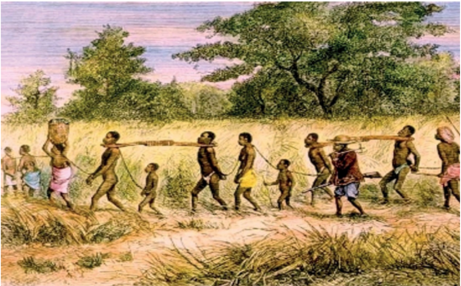

Nesses grandes Impérios, era largamente difundida a instituição da escravidão. Tradicionalmente, os perdedores dos conflitos militares e suas famílias eram aprisionados pelos vencedores. Dessa forma, havia a escravização de africanos pelos próprios africanos, muito antes da chegada dos europeus.

Entretanto, a escravidão na África, em geral, configurou-se muito diferente do que aconteceria no Novo Mundo. Primeiramente, os escravos tinham funções predominantemente caseiras e havia a prática de prover condições de vida minimamente decentes para eles, prática defendida principalmente entre os povos islâmicos. Além disso, apesar da venda de escravos já ser frequente, não havia um comércio em larga escala como aconteceu após a chegada dos europeus.

O tráfico negreiro, como negócio complexo envolvendo a captura em massa de africanos e seu transporte em larga escala para a América, só se caracterizou após a introdução dos comerciantes europeus nos circuitos do tráfico de escravos. A atividade negreira se tornou frequente desde inícios do século XV até o XIX, fazendo parte da lógica mercantilista inerente à expansão marítima e atlântica.

O tráfico e a escravização dos africanos foram defendidos e estimulados pela Igreja Católica desde o início da expansão marítima. Bulas, como a Romanus Pontifex (1455), apontavam o cativeiro como forma única de retirar os africanos do hostil ambiente em que viviam e convertê-los ao catolicismo. Apesar de a América ser o principal destino dos escravos, também havia cativos no continente europeu. Estima-se, por exemplo, que em fins do século XVI, 10% da população de Lisboa fosse escrava.

Os escravos eram obtidos pelos comerciantes negreiros a partir do escambo de produtos considerados valorosos para a sociedade africana. Era frequente a troca dos cativos, por exemplo, pelo fumo produzido no recôncavo baiano, pela aguardente produzida no Rio de Janeiro ou por tecidos finos importados da Índia. O lucro obtido com o tráfico e com as diversas atividades econômicas que ele estimulava também pode ser apontado como fator fundamental para a adoção da mão de obra africana como predominante nas Américas.

Dessa forma, desenvolveu-se uma ampla conexão econômica entre diferentes partes do Brasil e a costa africana, genericamente chamada de “Guiné”, ao longo dos séculos XV até o XIX. Regiões como o Benin, São Jorge da Mina e São Paulo de Luanda tinham um fluxo comercial gigantesco com cidades como Salvador e Rio de Janeiro. Essa conexão levou historiadores como Alberto da Costa e Silva a destacar que a história do Brasil colonial e do continente africano estavam conectadas por “um rio chamado Atlântico”.

A atividade do tráfico negreiro deve ser entendida a partir da lógica mercantilista da expansão marítima e comercial atlântica. O modelo de plantation estabelecido pelos portugueses, isto é, latifúndio monocultor agroexportador, requeria uma grande quantidade de mão de obra, resultando disso a necessidade do emprego de um considerável número de homens. O tráfico negreiro, atividade econômica que sobreviveria até o século XIX, constituíra a espinha dorsal do império colonial mercantilista português.

Nos primórdios da expansão ultramarina, a Igreja Católica aprovou o tráfico negreiro através de documentos formais, como, por exemplo, as bulas papais Dum Diversas (1452) e Romanas Pontifex (1455), nas quais Roma admitia o cativeiro como instrumento de conversão de infiéis. A posição dos membros da Igreja, entretanto, nem sempre foi unida, existindo casos de elementos do clero que isoladamente questionavam a existência da escravidão negra.

A partir da década de 1440, o tráfico negreiro já era uma imprescindível fonte de renda para a Coroa portuguesa patrocinar a aventura ultramarina. Os lusitanos iniciaram os experimentos com a mão de obra escrava negra na ilha atlântica de Madeira, sendo posteriormente adaptada para a realidade econômica americana. A principal região africana a fornecer mão de obra para a lavoura açucareira foi a Guiné, termo vulgar para designar, entre os séculos XV e XVI, toda a costa ocidental do continente negro. A partir de 1470, os portugueses atingiram a costa da Mina, rebatizada de São Jorge da Mina, local que se tornou um dos principais pontos de comércio de negros para a América.

Posteriormente, a denominação genérica para a costa ocidental passou a ser definida de modo mais detalhado, sendo identificadas as regiões da Costa da Mina, o arquipélago de Cabo Verde, o império de Benin e os reinos de Angola e Congo. As primeiras aquisições de escravos africanos decorreram de ataques de portugueses contra comunidades que viviam nas áreas litorâneas saarianas e senegalesas. Angola, uma das principais praças de escravos negros a partir de 1575, quando fundaram São Paulo de Luanda, foi atingida pelos portugueses em 1480.

O padre jesuíta Antonil, em célebre frase, argumentou que “os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho”. De fato, o trabalho escravo no Brasil passou a ser identificado com o trabalho negro. As populações indígenas, protegidas pelos padres jesuítas em seus aldeamentos, chegaram a sofrer cativeiro, sobretudo no início do processo de colonização e no momento de invasão holandesa no litoral nordestino, quando o tráfico negreiro sofreu forte desestabilização. A baixa densidade demográfica de índios no Brasil, dispersos pelo extenso território colonial, entretanto, dificultava a obtenção de ameríndios como cativos. O ataque de bandeirantes aos aldeamentos ou missões jesuíticas era a forma mais garantida de apresar índios. Os inacianos, em determinadas ocasiões, armaram-se para defender suas missões de ataques de bandeirantes e colonos. A pressão dos traficantes, e da própria Coroa portuguesa, que lucrava com o “infame comércio”, fornecem também indícios da opção pelo emprego do trabalho escravo negro.

A baixa expectativa de vida de um escravo negro, que girava em torno dos trinta anos, e o alto índice de mortalidade infantil, tornavam o tráfico negreiro o modo mais corriqueiro de obter novas “peças” para a lavoura. A necessidade de um indivíduo para o trabalho árduo na zona rural tornava o perfil de homem jovem o mais procurado pelos grandes proprietários. Posteriormente, com o processo de urbanização da colônia na segunda metade do século XVIII, surgiu uma nova modalidade de escravo, denominado “escravo de ganho”, o qual desempenhava funções urbanas, como as vendedoras de quitutes ou os barbeiros, gozando de maior autonomia para circular nas cidades, desempenhar seus ofícios e obter dinheiro para seus senhores.

Não existe uma estatística confiável ou oficial sobre o número de cativos que entraram no Brasil desde os primeiros anos da colonização. Até a proibição formal do tráfico, em 1850, entretanto, estima-se entre 3 a 8 milhões o número de escravos negros que entraram no Brasil no referido período. A dificuldade da estatística reside no fato de não existirem fontes fidedignas para a construção do cálculo. Ademais, o numerário não leva em conta o grande número de negros que acabavam morrendo na longa travessia do Atlântico.