A CANA-DE-AÇÚCAR

A cana-de-açúcar foi o principal protagonista, durante muito tempo, da economia colonial, principalmente, pelo fato dos fortes fatores que favoreceram sua produção. Entre eles, temos: Mercado Consumidor Europeu com forte demanda, crise do comércio português com as índias, ausência de concorrência, altos lucros, experiência portuguesa anterior (Madeira, Açores, Cabo Verde), condições naturais favoráveis (clima e solo, massapé) e investimento econômico holandês.

O açúcar era um produto conhecido no continente europeu desde o século XII, pelo menos. Ele era qualificado como uma especiaria, possuindo alto valor de mercado, sendo de consumo quase exclusivo da aristocracia europeia. Era usado com propriedades medicinais, como conservante do sabor dos alimentos, e, por vezes, era utilizado como dote de casamento. Por ser voltado para tal mercado suntuário e por seu caráter de exclusividade, consumir açúcar reafirmava os padrões sociais de uma sociedade europeia marcada por privilégios e exclusividades aristocráticas.

Durante o processo da expansão marítima, no qual os portugueses foram pioneiros, a produção açucareira se expandiu pelas ilhas atlânticas do Açores e da Madeira. Lá se constituiu um primeiro grande centro de produção de cana-de-açúcar voltado para os mercados europeus. Essa primeira experiência com o produto seria fundamental para o desenvolvimento da cultura da cana no Brasil.

Na América Portuguesa, a cultura do açúcar responderia a várias necessidades da metrópole. A produção açucareira geraria uma ocupação efetiva do território, o que ajudaria na proteção contra as possíveis invasões estrangeiras. Além disso, graças às condições naturais do território, a produção de açúcar ganhava relevo. Nas colônias, os portugueses encontraram amplas extensões territoriais, um clima tropical favorável e, especialmente no Nordeste, um rico solo argiloso de massapé, que favorecia o cultivo da cana. Além disso, a Região Nordeste, grande foco produtivo no Brasil colonial, encontrava- se próxima das principais rotas comerciais rumo ao Velho Continente.

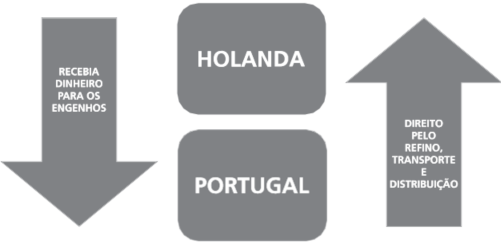

A produção do açúcar centrou-se nas unidades agro-manufatureiras conhecidas como engenhos. Esses grandes complexos produtivos demandavam muito capital para serem construídos. Tradicionalmente, era necessário que os homens que atuavam na sua montagem pedissem empréstimos a banqueiros estrangeiros, especialmente aos holandeses. Os flamengos ainda participavam da economia açucareira em atividades como o refino do açúcar e sua distribuição no continente europeu. Outra fonte de recursos tradicionalmente utilizada para a montagem dos engenhos eram os recursos que a elite colonial conseguia participando de cargos administrativos na colônia.

Apesar da presença estrangeira em certas atividades, a exploração da riqueza colonial, especialmente o açúcar, era regido pelo sentido do Pacto Colonial. Por ele, caberia aos colonos produzir segundo a lógica da complementação da economia e da riqueza da metrópole; dessa forma, haveria um sentido da colonização, que nortearia as ações dos colonos. Assim, a exploração colonial se daria por monopólios ligados à Coroa portuguesa, e o sistema colonial seria uma importante fonte de recursos para enriquecer a metrópole, no contexto da economia mercantilista. A exploração do açúcar se dava pelo regime da plantation, caracterizada pela grande propriedade monocultural, voltada para o mercado externo e pela utilização da mão de obra escrava.

O tabaco se constituiu um importante produto secundário, principalmente, pelo seu relevante valor na troca por escravos africanos, inclusive, ocorrendo incentivo da sua produção em paralelo ao da cana-de-açúcar. Toda esta estrutura compreende aquilo que denominamos como PLANTATION, que tem como principais características: o latifúndio (grandes áreas de terras), monocultora (foco produtivo em um único produto), exportador (produção voltada para o mercado externo) e escravista (mão de obra escrava como a principal força de produção, apesar das existências de algumas funções assalariadas).

A produção do açúcar era organizada em uma estrutura espacial que constava das seguintes áreas: Casa Grande (moradia do senhor de engenho), Senzala (moradia dos escravos que trabalhavam no engenho), Casa dos trabalhadores livres (pequenas residências), moenda (maquinário usado no processo produtivo do açúcar), Capela (local dos rituais religiosos), Canavial (reservado para o plantio de açúcar) e plantações de subsistências.

No entanto, existiam outros tipos sociais e atividades econômicas no Brasil colônia. Era muito marcante a presença dos comerciantes. Muitos atuavam no abastecimento interno, outros no comércio ligado aos circuitos europeus. Também eram importantes os comerciantes de escravos, que alimentavam com “braços” a economia colonial. Os grandes comerciantes na colônia eram conhecidos como “comerciantes de grosso-trato”. Muitas vezes, eram economicamente mais poderosos que os senhores de engenho. No entanto, em uma sociedade que se pensa como de Antigo Regime, não necessariamente a riqueza representa status, e ser comerciante não era valorizado socialmente. A estes homens era relegado um papel secundário, em função de seus “defeitos mecânicos”, ou seja, de trabalharem com as mãos.

A lavoura de cana-de-açúcar favoreceu ainda o desenvolvimento de atividades litorâneas secundárias. A lavoura, limitada ao espaço litorâneo do Brasil, cedeu o interior para a pecuária, responsável pelo abastecimento interno dos colonos. A pecuária era indispensável para a alimentação em uma época em que não era possível ser dependente da importação de víveres. Existia ainda um número considerável de lavradores livres, que recebiam uma pequena recompensa financeira pelo trabalho nos engenhos.

Apesar dessas outras atividades econômicas, a atividade açucareira tornou-se, ao lado do tráfico negreiro, a principal fonte de receita econômica da metrópole até a segunda metade do século XVIII, quando os holandeses iniciaram uma concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas.

A SOCIEDADE COLONIAL

Entretanto, a sociedade colonial não era apenas um mero complemento da economia metropolitana, mas uma extensão de uma sociedade que se pensava como Antigo Regime, mas nas Américas. Uma sociedade de Antigo Regime nos Trópicos. Dessa forma, a sociedade colonial foi palco de uma reprodução e de uma readaptação da sociedade europeia, sob um prisma tipicamente colonial. O engenho de açúcar, núcleo produtivo, também pode ser analisado como um núcleo social que reflete as principais tensões e aspirações dessa sociedade. Nas palavras do historiador Stuart Schwartz, o “engenho é o espelho e metáfora da sociedade colonial”.

O latifúndio monocultor também consistiu num centro que se traduzia em prestígio político e status social. Ele caracterizava os símbolos de riqueza e prestígio social dos chamados “homens bons”, literalmente a nobreza da terra da sociedade colonial. Essa elite rural, denominada por Evaldo Cabral de Mello como a “açucarocracia”, reproduzia padrões da vida nobiliárquica europeia nas Américas, mesmo sem possuir títulos de nobreza ou distinções honoríficas. O poder político desses homens, exercido a nível local, concentrava-se nas Câmaras Municipais.

Além de ser dono de terras, conferia amplo status ao senhor de engenho possuir escravos. Ter a posse sobre estes, numa sociedade patriarcal, reforçava o caráter extremamente hierárquico da sociedade colonial, herdeira de uma mentalidade de Antigo Regime. Nas palavras do jesuíta Antonil, “ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos”.

Os senhores de engenho tinham na casa-grande o grande símbolo de seu poder que ultrapassava os limites do latifúndio açucareiro, como vimos, tornando-se poder patriarcal e político. O sociólogo Gilberto Freyre, autor do mito da “democracia racial” no Brasil, escreveu o clássico Casa-Grande e Senzala, no qual analisa este binômio colonial como uma espécie de estrutura econômica e social da grande propriedade rural no Brasil. Dessa forma, na casa-grande e na senzala estava explícita a principal tensão social do Brasil colonial.