Com objetivos muito próprios, as regras gramaticais têm especial importância na estruturação das frases que formam o texto. O conhecimento dessas regras possibilita que os propósitos comunicativos do sujeito autor sejam específicos e próprios para que façam sentido a escrita, o relato, a descrição, a argumentação etc. Neste módulo, estudaremos as regras de concordância verbal, que vão auxiliá-lo a construir orações, obedecendo a modelos formais que constituem os padrões estruturais da nossa língua.

É importante dizer que os conteúdos de concordância verbal circunscritos às provas das bancas examinadoras de vestibulares militares são bem delimitados e não correspondem ao conjunto total de regras estabelecidas pelas gramáticas da língua. Por isso, vamos tratar apenas das regras principais que interferem na produção textual do texto dissertativo e na resolução das provas objetivas.

REGRA GERAL

Começaremos a abordagem teórica com a regra geral de concordância: o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Com sujeito simples e singular ou substantivo coletivo, o verbo irá para o singular; com sujeito simples e plural, o verbo irá para o plural. Para mostrar a relação que há entre sujeito e verbo, Walmirio Macedo diz o seguinte:

O sujeito se atualiza no verbo. Essa atualização chega a tal nível que a omissão do sujeito é suprida pela desinência verbal.

Exemplo:

Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou:

— Por que os camelos têm corcovas?

— Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto; precisamos das corcovas para reservar água e, por isso mesmo, somos conhecidos por sobreviver no deserto.

— Certo, e por que nossas pernas são longas e nossas patas, arredondadas?

— Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas longas, eu mantenho meu corpo mais longe do chão do deserto, que é mais quente que a temperatura do ar, e assim fico longe do calor. Com as patas arredondadas, eu posso me movimentar melhor na consistência da areia! – disse a mãe.

— Certo! Então, por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão.

— Meu filho! Esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam a proteger seus olhos, quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto! – respondeu a mãe com orgulho.

— Tá. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas, para caminhar através do deserto e os cílios são para proteger meus olhos do deserto. Então o que é que estamos fazendo aqui no zoológico???

MORAL DA HISTÓRIA: habilidade, conhecimento, capacidade e experiências, só são úteis se você estiver no lugar certo!

COMENTÁRIOS

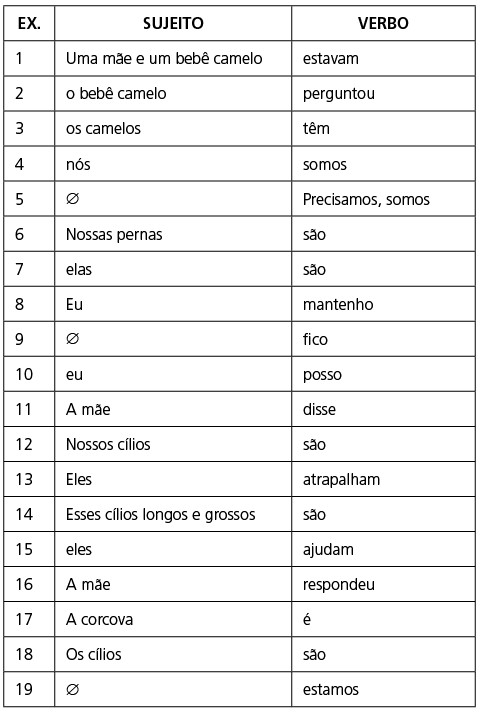

Esse quadro demonstra que os verbos concordam com os sujeitos.

Nos exemplos 5, 9 e 19 há omissão dos sujeitos, mas facilmente reconhecidos pelas desinências verbais:

Precisamos, somos, estamos = nós

Fico = eu

No exemplo nº 1, temos um sujeito composto, o que leva o verbo ao plural.

Para identificar os sujeitos, deve-se, primeiramente, destacar os verbos a fim de identificar-lhes as desinências número-pessoais. Feito isso, busca-se, pela semântica verbal, o termo que se adapta ao projeto de dizer inscrito no verbo em estudo. Para realizar esse tipo de estratégia, é preciso sempre um olhar minucioso no texto. Isso porque, em alguns casos, o sujeito está oculto, ou seja, implícito na desinência verbal.

Exemplo:

Caberia aos cidadãos ocidentais, cujas leis se estabeleceram em sua própria tradição, o direito de reclamar.

Este período foi retirado de uma questão onde figurava como a opção correta. A inversão do sujeito com o verbo e a intercalação de uma oração subordinada adjetiva entre eles são dificuldades que se enfrenta para o reconhecimento das relações sintáticas entre esses termos. Por conta dessa dificuldade, a busca pela resposta certa fica comprometida.

Muitas vezes, o fato gerador dessa dificuldade é a explicação de um aspecto gramatical por meio de um só critério – o sintático. A identificação do sujeito e do predicado, por exemplo, pode ser trabalhada também pelo critério nocional (ou semântico), conforme já explicitamos anteriormente. É preciso chamar a atenção para a necessidade de se recorrer a vários critérios no tratamento dos fatos gramaticais: os que operam nas formas, nas noções, nas articulações etc. Pode-se concretizar essa integração na junção tema/rema ou tópico/comentário, formando a estrutura temática e a estrutura de informação.

O texto deve ser entendido como um conjunto de informações compartilhadas entre o enunciador e o interlocutor. No texto, introduzem-se elementos novos que se integram aos já conhecidos. Esse processo é responsável pelo encadeamento das estruturas do texto e está diretamente relacionado à estruturação sintática. Assim se dá a sintonia entre semântica e sintaxe.

Na frase citada como exemplo, o aluno que conhece a relação tema/rema reconhece que o tema da frase é “o direito de reclamar“; a seguir, detecta o que se acrescentou como informação nova sobre ele, ou seja, o comentário: “caberia aos cidadãos”. Então, pelo encadeamento das informações estarão reconhecidas as funções de sujeito e predicado, fundamentais para a flexão que compõe a concordância entre o verbo “caber” e o sujeito “direito”.

SUJEITO COMPOSTO

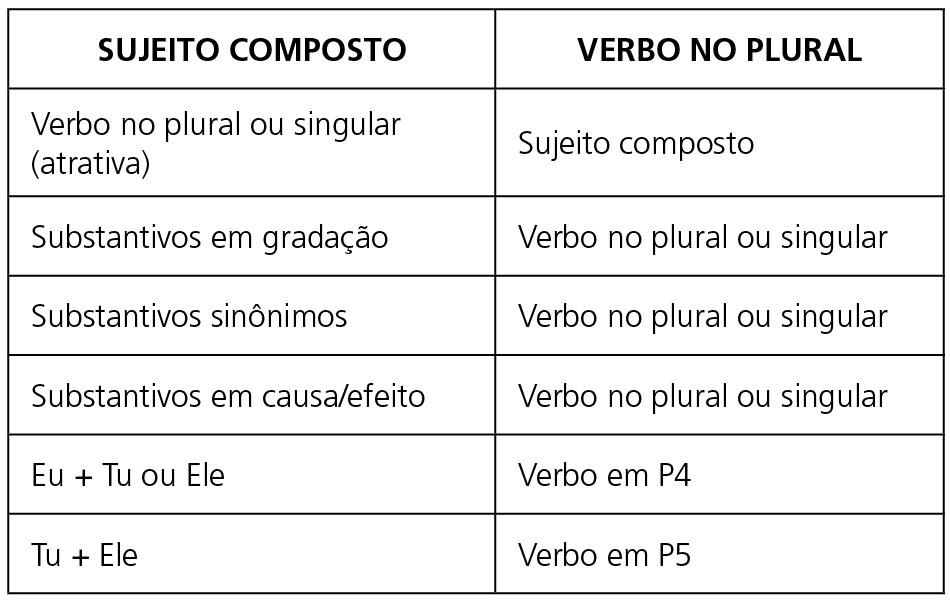

1. Se o sujeito for composto, o verbo irá, normalmente, para o plural, qualquer que seja a sua posição em relação ao verbo.

2. Pode dar-se a concordância com o núcleo mais próximo, principalmente se o sujeito vem depois do verbo.

3. Pode ocorrer o verbo no singular ainda nos casos seguintes:

4. Se a sucessão dos substantivos indicar gradação de um mesmo fato;

5. Se se tratar de substantivos sinônimos ou assim considerados; e o segundo substantivo exprimir o resultado ou a consequência do primeiro.

Organizamos as informações num quadro:

VOZ PASSIVA

A concordância na voz passiva merece destaque, pois há uma tendência a formular a frase de voz passiva pronominal com verbo no singular, impessoalizando o sujeito. Vamos recordar:

1. a voz passiva analítica apresenta o verbo em qualquer pessoa, ao passo que a passiva pronominal só se constrói na 3ª pessoa com o pronome se (apassivador):

Eu fui reconhecido pelo professor.

Nós fomos reconhecidos pelos professores.

2. a passiva analítica pode seguir-se de agente da passiva, enquanto a pronominal, no português contemporâneo, o dispensa:

Eu fui reconhecido pelo professor.

Vende-se uma casa. (não se diz: vende-se uma casa pelo proprietário)

O modo como se decide usar uma ou outra construção depende necessariamente do propósito comunicativo do enunciador. Se o enunciador pretende esclarecer ao interlocutor quem é o agente do processo verbal, então deve optar pela construção analítica. Esta é uma construção icônica, porque o verbo auxiliar de passiva só aparece em construções de passividade. Ele é a marca de voz mais representativa. Tanto é verdade que dizemos que um verbo está na voz ativa quando não possui nenhuma marca de voz, ou seja, a voz ativa não possui marca icônica, mas indicial. No entanto, se a intenção é omitir o agente, a melhor redação será a de passiva pronominal.

É preciso também levar em conta que a escolha por uma ou outra formulação de frase pela categorização de voz verbal, se dá não só no aspecto sintático, mas igualmente no semântico.

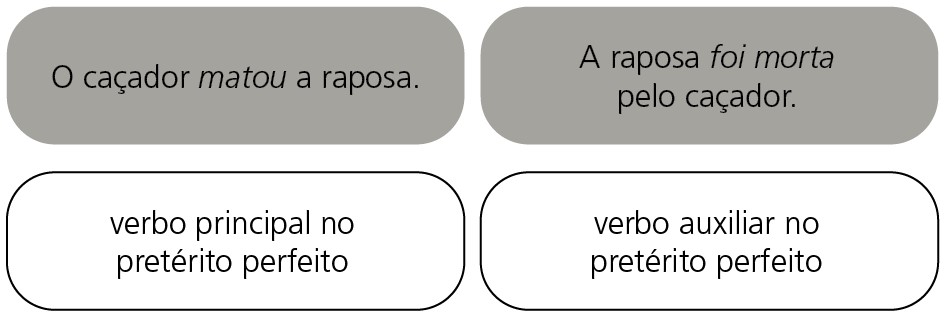

A rigor, somente os verbos transitivos diretos admitem construção de voz passiva. Isso porque o objeto direto da ativa passa a sujeito da passiva, e o sujeito da ativa, a agente da passiva. É importante observar que o tempo verbal da voz ativa deverá ser repetido pelo verbo auxiliar da voz passiva.

Bechara (2005, p. 222) enfatiza a necessidade de distinguir voz passiva de passividade. Na frase O menino levou uma surra do pai, pode-se ver nitidamente a passividade do sujeito diante do sentido passivo do verbo, ainda que indicado por uma voz ativa. Não há, neste caso, nenhuma marca morfológica de voz em levou.

Exemplos:

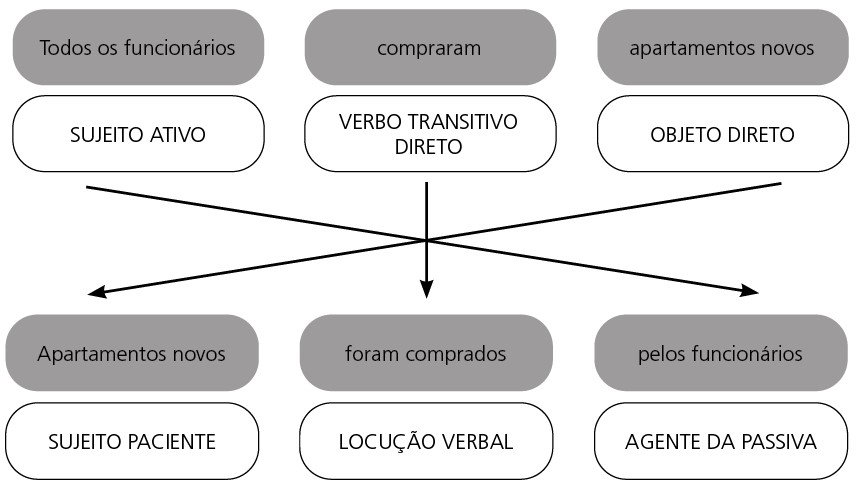

A seguir, apresentamos uma formulação prática de transformação de voz ativa em passiva.

Note-se que:

o que era sujeito ativo transformou-se em agente da passiva;

o verbo de tempo simples passou a locução verbal;

o objeto direto transformou-se em sujeito paciente;

surgiu, na voz passiva, a preposição por (em alguns casos aparecerá no lugar de por a preposição de – Estava rodeado de várias pessoas).

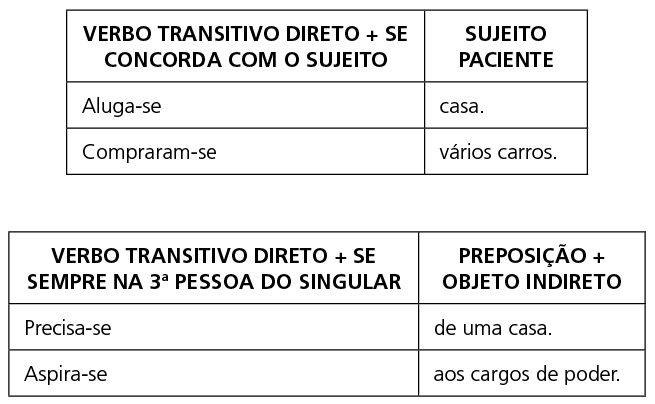

Na voz passiva pronominal, o verbo concordará normalmente com o sujeito passivo.

Exemplo:

Vendem-se apartamentos.

Faz-se chave.

Observação: Embora haja nomenclaturas diferentes para as construções frasais com verbo associado à palavra “se” (voz passiva sintética e voz ativa com índice de indeterminação do sujeito), os desvios de concordância são frequentes. A flexão inadequada dos verbos dessas frases deve-se à palavra “se” que acaba sendo um signo desorientador, já que pode ser pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. A posição do sujeito-paciente em frases com verbo na passiva pronominal também se torna um signo desorientador, visto ser idêntica à das frases com verbo na voz ativa acrescido de índice de indeterminação do sujeito. Isso pode ser fato determinante para a confusão do falante no momento de realizar a concordância. O sujeito da passiva é confundido, por seu papel de paciente e pela posição posterior ao verbo, com o objeto direto. A partir desse evento, torna-se natural que se realize a concordância de forma a indeterminar ou até mesmo impessoalizar o sujeito.

Veja os quadros explicativos:

A CONCORDÂNCIA COM AS EXPRESSÕES “UM E OUTRO” E “NEM UM NEM OUTRO”

A expressão um e outro pode deixar, indiferentemente, o verbo no singular ou no plural.

Exemplo:

“Um e outro contiveram-se.” (M. de Assis, “Quincas Borba”)

“Um e outro acompanharam com os olhos o par de valsistas.” (ibidem)

Com a expressão nem um nem outro, o verbo ficará rigorosamente no singular.

Exemplo:

Nem um nem outro aluno saiu da sala.