O BANDISTISMO SOCIAL NO BRASIL

No nordeste brasileiro, o banditismo social assumiu uma forma conhecida como cangaço. As primeiras manifestações deste tipo de atuação são datadas de 1870 e perduraram até 1940. O Banditismo social não era um movimento exclusivamente brasileiro, ele aconteceu em outras regiões do mundo com características semelhantes como na Sicília (Itália), na Ucrânia e na América espanhola. O banditismo era visto como uma reação ao tradicionalismo rural e ao capitalismo.

O bandido social se tornava um “fora-da-lei” pelas adversidades e perseguições que sofria. Por isso era admirado pela comunidade que, não raro, engrandecia seus feitos de coragem e valentia. Apesar disso, o bandido social não se posicionava necessariamente contra os dominantes, os grandes proprietários, como faz o revolucionário, nem tinha projetos de transformação social.

No sertão, os conflitos eram constantes devido à imprecisão dos limites geográficos entre as fazendas e às rivalidades políticas, que eram transformadas em guerras entre poderosas famílias. Cada uma delas se cercava de jagunços (capangas do senhor) e de cabras (trabalhadores que ajudavam na defesa), formando verdadeiros exércitos particulares. Nos últimos anos do Império, com o agravamento da miséria e da violência devido a grande seca (1877-1879), os coronéis começaram a não ter recursos para fazer o pagamento dos seus jagunços e cabras, causando a evasão destes homens, que davam início a sua trajetória pelo sertão nordestino. Dessa forma surgiram os primeiros bandos armados independentes do controle dos grandes fazendeiros, essa é a origem do cangaço.

LAMPIÃO, O REI DO CANGAÇO

Foi entre 1920 e 1938 que o cangaceiro mais famoso aterrorizou o Nordeste, seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e que devido a sua atuação, foi responsável pela fama que o cangaço ganhou na história brasileira. Nos estados mais pobres, os coronéis não eram suficientemente ricos e poderosos para impedir a formação de bandos armados independentes. Foi nesse ambiente que nasceu e prosperou o bando de Lampião. Foi somente no Estado Novo, que uma força organizada conseguiu derrotar o bando de Lampião no ano de 1938. O cangaceiro e o seu bando acabaram sendo mortos pelas forças policias.

A REFORMA DO PREFEITO PEREIRA PASSOS

Em 1902, o representante dos paulistas (PRP) Rodrigues Alves foi eleito, e tinha como principal objetivo o saneamento e modernização do porto da capital federal. Na cabeça do presidente recém-eleito, a capital federal precisava estar à altura das capitais europeias, e por isso a cidade precisava passar por um processo de modernização.

Naquela época, o Rio de Janeiro possuía aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes. Para abrigar tantas pessoas na região central, os casarões fora divididos em pequenos cômodos e alugados, que acabavam formando moradias coletivas, que foram chamadas de cortiços ou cabeças de porco, disseminando doenças e vícios como alcoolismo, criminalidade e a mendicância.

Outro problema era o atraso da região portuária, que com pouca profundidade impedia que navios mercantes de grande porte atracassem no porto do Rio de Janeiro, dificultando assim as operações de carga e descarga e a entrada de mão de obra imigrante. Além disso, as estreitas ruas, herança do período colonial brasileiro, atrapalhava o armazenamento de produtos e mercadorias, contribuindo para a lentidão dos serviços.

Para realizar tal reforma do Distrito Federal, Rodrigues Alves escolheu o engenheiro Pereira Passos, que foi indicado para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que ficou responsável pela higienização da cidade, combatendo as doenças como a cólera, a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. Ambos receberam carta branca do Presidente para modernizar a cidade do Rio de Janeiro.

Com um empréstimo de 4 milhões de libras para modernizar a cidade o prefeito Pereira Passos deu início ao processo de reforma da cidade do Rio de Janeiro. Dentre as principais medidas que seriam realizadas para a modernização da cidade, destacam-se:

- A demolição de centenas de habitações coletivas na região central da cidade, desalojando inúmeras populações que eram vistas como indesejáveis, tais ações foram realizadas por homens da prefeitura, que aos gritos de “bota abaixo”, demoliram em menos de um ano, cerca de 600 habitações coletivas e 700 casas do centro da cidade, deixando sem teto pelo menos 14 mil pessoas. Os moradores destas moradias foram expulsos para zonas periféricas da cidade, ou para áreas impróprias para a construção como os morros e os mangues.

- A construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, ocupando o lugar que antes era tomado pelas moradias coletivas vistas como indesejáveis na cidade;

- A modernização da zona portuária para ampliar a capacidade do porto para a entrada de navios estrangeiros;

- A redução das epidemias na cidade do Rio de Janeiro que afastavam a vinda de imigrantes e de mão de obra para a cidade do Rio de Janeiro.

A REVOLTA DA VACINA

O saneamento da cidade do Rio de Janeiro foi conduzido de maneira autoritária por Oswaldo Cruz e os seus subordinados. Num primeiro momento, o combate a peste bubônica se concentrou na eliminação dos ratos, os transmissores da doença. Um dos métodos concentrou-se na atuação dos agentes de saúde que percorriam a cidade para “comprar” os ratos apanhados pela população. No caso da febre amarela, esta doença foi combatida por uma campanha “mata-mosquitos”, com a eliminação dos focos e com a limpeza das casas.

Todas essas ações foram conduzidas por Oswaldo Cruz de maneira autoritária, sem haver uma preocupação de esclarecer a população sobre a importância das medidas que estavam sendo instauradas. Isso acabava gerando questionamentos da população, que duvidavam da eficácia da vacina, e alguns acreditavam até que a doença era contraída pela vacina.

Para combater essa opinião pública que duvidava da política de vacinação, Oswaldo Cruz incentivava uma atuação autoritária dos agentes de saúde, que invadiam as casas e realizavam uma vacinação forçada da população mais carente. Para dar suporte a política de Oswaldo Cruz, o Congresso aprovou no dia 31 de outubro de 1904, a Lei de Vacina Obrigatória, que autorizava legalmente a vacinação obrigatória de todo brasileiro a partir de 6 meses de idade, reforçando uma autoridade abusiva dos agentes de saúde. Aqueles que não aceitavam a vacinação obrigatória eram pesadamente multados.

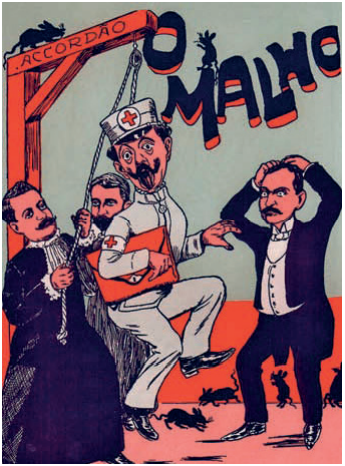

Charge de 1905, extraída da revista O Malho, mostra Oswaldo Cruz sendo enforcado devido a reação da população com a vacinação obrigatória.

Acervo Iconographia/Reminiscências

Entretanto, nem todos os políticos defendiam a política de vacinação obrigatória. Havia aqueles que defendiam que cada pessoa devia ter o direito de escolher se queria ser vacinada ou não. Um destes políticos era o Senador Lauro Sodré, que com ambições políticas para galgar poder na República, decidiu criar e liderar a Liga contra a Vacina Obrigatória, no dia 5 de novembro de 1904.

Na realização de um comício contra a vacinação obrigatória, no dia 11 de novembro de 1904, o Senador Lauro Sodré acabou não comparecendo e o movimento popular tomou corpo na manifestação, com os discursos explosivos dos líderes populares que incitaram a população contra as autoridades do governo. O choque entre manifestantes e policiais acabou desembocando num motim que se espalhou por toda a cidade do Rio de Janeiro, esse foi o início da Revolta da Vacina.

Por quase uma semana a cidade do Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, com a depredação de bondes, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, e até mesmo uma manifestação com três mil pessoas em frente ao Palácio do Catete, sede da presidência na época, gritando palavras de ordem contra o governo, a polícia e a obrigatoriedade da vacina.

O governo teve que recuar e no dia 16 de novembro de 1904 acabou revogando a política de vacinação obrigatória, enfraquecendo a atuação do sanitarista Oswaldo Cruz. Com isso, a revolta se enfraqueceu, o que permitiu uma atuação mais incisiva do governo, que conseguiu derrotar o movimento e prender seus principais líderes. Os prisioneiros da revolta da vacina foram jogados num porão de um navio, e enviados para trabalhos forçados na selva amazônica e no território recém-anexado do Acre.

A REVOLTA DA CHIBATA (1910)

Após a Proclamação da República, houve um projeto de modernização da Marinha brasileira, que adquiriu vários navios encouraçados com a Inglaterra. Entretanto a marinha ainda mantinha um Código Disciplinar extremamente arcaico, mantendo práticas escravocratas como o uso de chibatadas para as faltas graves dos marinheiros.

Complicava ainda mais a realidade dos marinheiros, o fato de muitos integrantes da Marinha que faziam parte do corpo de praças serem de origem humilde, enquanto que os oficiais eram de famílias ricas e poderosas. Tal disparidade nos quadros da Marinha criava um cenário de continuidade das práticas escravocratas nos quadros da Marinha brasileira.

Em 16 de novembro de 1910, durante uma viagem com destino ao Rio de Janeiro, o marinheiro negro Marcelino Rodrigues Menezes, marujo do encouraçado Minas Gerais, foi condenado a 250 chibatadas, embora o regulamento estabelecia no máximo 25 chibatadas. Quando o navio encouraçado chegou a baía de Guanabara no dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros do navio Minas Gerais se amotinaram, dano início ao movimento que ficou conhecido como Revolta da Chibata.

Os marinheiros João Cândido, Francisco Dias e o cabo Gregório, dominaram os oficiais do encouraçado Minas Gerais e também conseguiram dominar os navios encouraçados São Paulo, Deodoro e Bahia. Com bandeiras vermelhas hasteadas, os marinheiros liderados por João Cândido apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear a cidade caso suas exigências nãos fossem atendidas.

Na foto de 1910, os marinheiros rebelados da Revolta da Chibata, João Cândido é o 4º marinheiro da esquerda para a direita na imagem.

Acervo Iconographia/Reminiscências

Os revoltosos queriam mudanças significativas no código de disciplina da Marinha, dando fim aos maus tratos, a má alimentação e obter uma melhoria dos soldos (salários) miseráveis que recebiam. No governo, o presidente Marechal Hermes tinha acabado de ser empossado, e sob a liderança de Rui Barbosa, foi proposto um projeto de lei que dava fim aos castigos físicos na Marinha e anistiava os marinheiros envolvidos na Revolta. Com isso, os marinheiros entregaram suas armas e deram fim a revolta, devolvendo o controle dos navios aos oficiais.

Porém, dois dias depois da rendição dos marinheiros, o governo anulou a anistia dos revoltosos, dando início a uma severa perseguição dos líderes do movimento de revolta. Muitos marinheiros foram presos e enviados para a Amazônia, assim como ocorrido com os revoltosos contrários a vacina obrigatória em 1906.

João Cândido e seus companheiros foram presos e levados para a ilha das Cobras, onde muitos morreram. O líder do movimento, João Cândido, conseguiu sobreviver a todas as atrocidades, sendo enfim absolvido em julgamentos realizado em 1912. Ficou conhecido como o “Almirante Negro”, por ter liderado o movimento de revolta que acabou com os castigos físicos na Marinha.